専業主婦から出版界で活躍するライター、編集者へ! 森恵子の再就職奮闘記「ハウスワイフはライター志望」第6回。

とにかく何か行動しなければ。世の中の無理解に怒りつつ、仲間たちの活動に触発され、ようやく見えてきました、「ライターへの第一歩」!

いいですよ、と言ってくれると思っていたのに

明けて1985年。国連婦人の10年、最終年。

ライターになりたいと言ってはみたものの、その方法がわからない。

私のモラトリアム時代がこれから先どれだけ続くのか、誰にもわからない。

2月号の市報に「市民ルポ」のライター募集が載っていた。月1度の会議と、年1度のルポ。

これなら3カ月になるユミを抱いて参加できるかもしれない。

私は市の広報課というところに電話した。

「市民ルポをしたいと思っていますが、3カ月の子どもがいます。歩いたり、大きな声を出したりするまでは、子どもを抱いて会議に出席することになるかもしれないのですが、応募していいでしょうか」

「まだ、お子さんが3カ月なんですか。それで預かってくれる人もいらっしゃらない?」

「いないわけではありませんが、毎回というわけにはいかないと思います」

「そうですか……。ちょっとそれではねぇ。

ほかの方のご迷惑にもなりますし、あなたも大変でしょう。市民ルポはずっとありますから、お子さんが幼稚園か学校にあがられてからでも遅くないですよ」

いいですよ、と言ってくれるものだと思っていた。

1カ月の赤ン坊の眠っている時間がどれだけ長いのかもこの男性は知らないらしい。

むずかり始めれば、少しのあいだ退席もしよう。

子連れでは迷惑をかけることがわかれば、友人に頼むという方法も考えよう。

とにかく私はやってみたい。

了解を得るための念押しの電話がこんなことになるなら、何も言わずに応募すればよかった。

市民のためにあるらしい広報でさえ、こんな具合なのだから。

赤ン坊のいる母親はセットになって家や公園でおとなしくモナリザのほほ笑みを浮かべていろというのだから。

それが社会というものらしいから。

怒りを資格試験に振り向ける

悔しかった。

子どもが幼稚園に行くまで、学校にあがるまで、社会が主婦など要求していないことが悔しかった。

それなら公民館活動は何なのだ。

かわいそうな若い専業主婦たちのための救済の手段というわけなんだろうか。

保育室がついたあの中でだけ、私たちはひとりの人として認められるということなんだろうか。

「子どもが幼稚園や学校にあがるまで、じっとしてなさいって、サ。そういう市民ルポならこちらからお断りだわ。子どもたちが何歳になったって、私は金輪際、市民ルポなんかやらない!

そんなころになったら、私はライターになってるんだから!」

夫に私の憤りをぶちまけた。

夫はその意気、その意気と私をあやすようになだめる。

この悔しさ、あなたにはわからないでしょう。

一流大学出身の男性であるあなたなら、目的の前に立つだけで世間の道が開ける。

そんな人生しか知らないあなたには、この悔しさがわからないでしょう。

歯軋りがおさまると、私はおとなしく資格をとるための勉強でもしようと決めた。

3カ月と3歳、ふたりの子どもがいて、どこにも通わず通信教育も受けず、半年あまりの独学で私に自信を与えてくれそうな資格。

難易度が低いわりに、いざとなれば少しは再就職の役に立ちそうな国家資格。

私が選んだのは、高校程度の一般教養が試験の中で比較的高い比率を占める「行政書士」。

資格試験の勉強をすることで、夫の両親に「働きたい」とメッセージを送ろう。

夫にそして私自身に、私の覚悟を見せ続けよう。

それに「いっつ みぃ」の友人たちにひけめを感じなくて済む。

「いっつ みい」の仲間たち

ほんとに彼女たちの行動力はすごかった。

私が大きなお腹を抱えている間に、都市計画設計事務所に就職した人、印刷所にパートで勤め始めた人、添削指導を始めた人。

今年4月から、ひとりは職業訓練校に入ってトレースの技術を身につけるといい、赤ン坊を生んだばかりの彼女は、当初の目的どおりスイミング・スクールのコーチを始めるという。

子どもたちはみんな保育園。

私だけだ。

職業につなげるつもりもない資格試験を受けるなんてバカやってるのは。

「保育園」に子どもを預けられない母親は。

こんなとき「人は人、自分は自分」なんて自分をなぐさめれば、楽になるのかもしれない。

かもしれないけど、私は行動力のなさや軟弱さを、しっかり覚えておきたい。

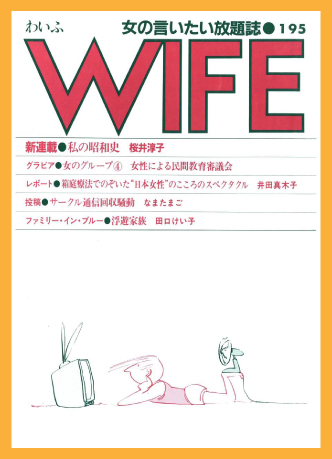

『WIFE』という投稿誌

3月末の活動日、ひとりが新聞の切り抜きを持ってきた。再就職でフリーランスのライターになった女性のインタビュー記事。

「あなたこれよ!『WIFE』っていう女性の投稿誌があるんですって。この人は、そこの編集長に認められてライターになったんですって。ネッ! あなたもこの方法でやるのよ」

「やるのよって言われたって、どこにその編集部があるのか、この記事じゃわかんないし。それに、私、認めてもらえるほどのもの、書けないし」

彼女が勢い込めば、勢い込むほど、私はしおれていった。

あなたたちにコピーで配っている私の雑感が、認められるほどのものだと思う?

私が、もう一度書く仕事をしたいと思ってからまだ1年なのよ。その間に妊娠、出産。準備なんて何もしてないのとおんなじ。

それに私、才能なんかないんだから。

子どもたちが同時に昼寝したラッキーな午後と、帰宅の遅い夫と夕食を済ませた夜更けに、チンプンカンプンの「民法」や「行政法」を広げるのがやっとの毎日なんだし。

私は言い訳がことのほか、好きだ。

『WIFE』195号に投稿掲載

それから1カ月ほど過ぎた活動日。

「友だちがわいふ編集部の電話番号、知ってるって。彼女の電話番号、書いといたから電話してみたら」

話したことのない彼女の友人に電話する決心がついたのは、それから何週間もたってからだった。

編集部の電話番号を聞いた。

また何週間も過ぎた。

編集部。

その言葉を聞いただけで、私は胸がどきどきする。

強すぎるアコガレというのもやっかいなものだ。

投稿誌の会員になるために、編集部に電話する。

それだけの決心をするまでに、また時間が必要だった。

決心がついたとき、6月になっていた。

「ハイ。もしもし。わいふ編集部です」

電話のむこうの声が、おっとりとやさしかった。私はおずおずと会員になりたいと言い、聞かれるままに住所・氏名・電話番号を伝えた。

「今、発行したばかりですから、次は8月号になります」

「あのぅ、今から投稿してもいいでしょうか」

「そうですねぇ、会員になってくださったんだから、いいと思いますよ」

電話を置くと、書きためたものの中から、いそいそ投稿原稿を選び出す。かすかに私の重いお尻が動いた。

8月に郵送されてきた『WIFE』195号に、私の投稿が載っていた。その雑誌は「いっつ みぃ」の間を駆け巡った。

「これから、ずっと投稿するんでしょ。だから私も講読することにしたわ」

「カットがついて印刷されたあなたの文章を読むのって、なかなかの気分よ」

主婦にも母親にも友情は、ある。

(次回に続く)

次回Vol.7は「しっかりPRして来るのよ」(2022年10月中旬公開予定)

これまでの話はこちらのサイトで読めます↓↓